二、纵隔肿瘤(mediastinal tumor)

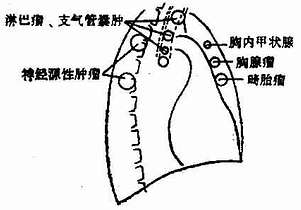

纵隔肿瘤分为原发性和转移性两种。转移性肿瘤较为常见,并多数为纵隔淋巴结的转移,血行性转移非常少见。原发性纵隔肿瘤的种类很多,通常包括位于纵隔内各种组织和结构所产生的肿瘤和囊肿。它们常以肿块性病变为其共同表现,不少肿瘤缺少特征性表现,鉴别较困难。常见的原发性纵隔肿瘤,一般有其好发部位,根据肿块所在部位、形状进行分析,对诊断有一定意义,常可推测肿瘤的类别(图3-33)。根据肿瘤的形态与密度可大致区分良、恶性表现。分叶状及边缘不规则常为恶性表现。边缘锐利、光滑、密度均匀的圆形或椭圆形块影多为良性。畸胎类肿瘤的密度可不均匀,内含骨骼或牙。沿肿块边缘的弧形或环形钙化说明肿块为囊肿性病变或实质性肿瘤已有瘤性退行性变。注意肿瘤与周围器官的关系,对研究肿瘤的位置和来源有重要意义。起源于甲状腺的肿瘤可随吞咽动作而上下移动;气管旁的肿瘤常压迫气管使其变窄移位。肿瘤邻近骨骼处,可出现边界整齐的压迫性骨质缺损,这是良性肿瘤的表现,侵蚀性骨质破坏是恶性肿瘤的征象。

瘤发生部位"/>

瘤发生部位"/>

图3-33 纵隔肿瘤发生部位

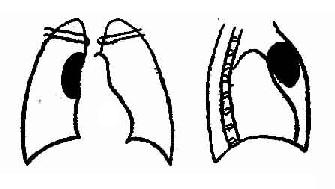

(一)前纵隔肿瘤(图3-34)常见者有畸胎类肿瘤。可分囊性(皮样囊肿)和实质性两种。亦有胸腺瘤及胸内甲状腺。X线表现多为纵隔向一侧突出的半圆形致密影,边缘光滑,密度均匀,有时畸胎瘤中可见到骨质和牙齿影。侧位胸片上见包块于前纵隔。胸内甲状腺肿块位于前纵隔上部,多数连向颈部,为圆形或梭形。肿块可随吞咽而上下移动,如发生粘连也可不移动。肿块内可有斑片及斑点状钙化。

瘤位于前纵隔"/>

瘤位于前纵隔"/>

图3-34 皮样囊肿侧位示肿瘤位于前纵隔

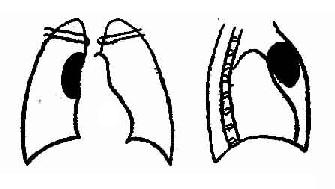

(二)中纵隔肿瘤(图3-35)大多为恶性淋巴瘤()是发生在淋巴结的全身恶性肿瘤。病理上包括淋巴肉瘤、何杰金氏病及网状细胞肉瘤。其次为转移性肿瘤。X线表现多为纵隔向两侧增宽,边缘为分叶状,生长迅速。侧位胸片上见包块位于中纵隔。

瘤"/>

瘤"/>

图3-35 纵隔淋巴肉瘤

后前位、两侧事淋巴结肿大,使纵隔影增宽,轮廓呈波浪状。

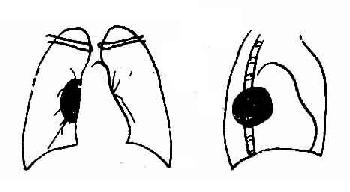

(三)后纵隔肿瘤(图3-36)神经源性肿瘤为最常见者。有良、恶性之分,多为良性。良性者包括神经纤维瘤、神经鞘瘤、神经节细胞瘤:恶性者有神经纤维肉瘤及神经母细胞瘤。绝大多数神经源性肿瘤位于后纵隔脊柱旁沟内。有时发生于椎间孔,呈哑铃状,一端在椎管内,另一端在纵隔内,可以产生神经压迫症状。

X线表现:为单侧纵隔突出的圆形致密影,边缘整齐,密度均匀。侧位胸片上见包块位于后纵隔。肿瘤通过椎间孔,使之扩大,并可压迫肋骨头及脊椎,产生边缘光滑的压迹。恶性者可呈分叶状,侵蚀邻近骨骼而发生破坏。

瘤"/>

瘤"/>

图3-36 纵隔神经鞘瘤

后前位肿瘤位于右侧纵隔,侧位于后纵隔重迭于胸椎上。

| 上一页:一、纵隔增宽和移位 |

| 当前页:二、纵隔肿瘤(mediastinal tumor) |

| 下一页:第七节 胸膜病变 |